必殺、読書人!!

335:企業・経営

「インターネットデータセンター革命」 大橋正和・長井正利 インプレス

ITビジネスの可能性を最もよく示してくれている本です。インターネットの発達により、社会全体は今までの集約型社会から分散型社会に移行しつつあります。例えば、社会主義のように権力を集約して国家の力を高めようとするシステムや大量の資本投下によって工場を建設し大量生産を行うシステムはすでに20世紀の末にその限界を明らかにしたといえるでしょう。インターネットはそのような集約型の社会システムの終焉と共に現れたものですが、このネット社会も従来の産業社会を前提にしている以上、その拡大には新たな産業社会の枠組みを必要とします。

iDCとはこのネット社会における新たな産業社会の枠組みをなす基盤の一つなのですが、これは一見すると分散化する世の中の流れに逆らっているように見えます。そもそもiDCは企業などが利用するサーバーを集約的に一箇所に集めたものです。iDCは「インターネットデーターセンター」の意味ですが、インターネットの回線が集中するサーバーを一箇所に集めて、情報をより集中的に処理するための場所といえるでしょう。ですから、当然そこにはある意味で『中枢』ともいうべき情報の一極集中が起こります。また、情報の流れがその一極に依存するためにiDCには今まで産業社会で求められていた以上の信頼性が求められます。ネット社会はある意味で分散化を推し進めるため、事故などの障害によるリスクも分散化されるのですが、iDCの場合はテロをも含めたあらゆるトラブルに万全の配慮をしなくてはなりません。しかし、これらのiDCの性格はネット社会の普及に伴って必要とされるものであり、ある意味でネット社会の拡大と相即するものであるといえるでしょう。また、iDCとは従来の総合企業のように、一つの組織体が多様なビジネス分野を自社の中に取り込んで成長するのとは異なり、アウトソーシングを基本とする点で従来の産業システムの枠組みとは全く異なっています。今までの経済活動が実体のある企業を主体として展開されてきたのに対して、iDCはむしろ経済活動をする個々の主体の関係の軸として必要とされてきたものであり、すでにその点で新たな時代の産業基盤としての特徴を持っています。

私はこのiDCをまず曼荼羅としてイメージしました。曼荼羅はその内に多様な能力と役割とをもつ仏たちや神々が調和を取ってその中にまとめられています。また、それ自身は四天王のような力強い神々に守られ、本来強固な壁(日本の曼荼羅には壁はありませんが)に仕切られている閉じた空間ですが、それは無限の世界をその内に反映し、限りなく広い世界に開かれています。一方、iDCをネットの世界そのものをハードの部分で支えているものと考えれば、それは教会などの屋根に見られるアーチの先端にある要石にもたとえられるでしょう。とするならば、複数の要石をそれぞれ支えるアーチはiDCどうしをつなぐ専用回線というところでしょうか。

しかし、建物は屋根だけでできているわけではありません。屋根を支える支柱も必要ですし、それを支える土台もしっかりしていなくてはなりません。これらがすべて整って、建物は屋根によって覆われ壁によって仕切られて、その中でさまざまの儀式を行うことができるようになります。本来、教会は建物を指すのではなく人との交わりを意味します。このことを考えれば、iDCを中心にして構成されるビジネスの広がりは、人々が伝え合う情報そのもののための建物のとしての産業的枠組みということができるでしょう。

その意味でiDCを支える地盤や支柱として求められるものがそれを運用するためのルールです。iDCが実体的な形を持つハードとするならば、それらは人の行動の規範となるものとしてソフトといえるかも知れません。そこでまず必要となるのがSLAです。SLAとは平たくいえばiDCを運用するためのルールということになるのでしょうが、このルールは一握りの内部の人たちが知っているような『掟』ではなく、まさに万人に開かれた『ルール』です。ですから、日本企業が今まで得意としてきた暗黙のコミュニケーションはここでは通用しません。それはiDCがアウトソーシングによって集まった多様な分野の専門家によって運営されるからでもありますが、そもそもiDCの中にサーバーを置く企業が多岐にわたっているからだともいえます。

この本の特徴として、単にiDCそのものについてよりも、それを支える新しい時代のコミュニケーションのあり方に紙面の多くが割かれているのもそのためです。SLAの場合でも、それは一朝一夕でできるわけではありません。特に、ITの分野では技術の進展が激しいので、それに合わせて規則も作り変えられなくてはいけません。アメリカではすでに、95%ルール(ピーク時の5%を除いて料金を決定するルール)や障害が起きた場合には15分以内に状況をレポートとして公開すること、そして99.999%の稼働率の保障が一般的になっているようですが、複数のiDCが相互につながって稼動していることを考えれば、より細かい点で一般的な基準を定めることが必要とされます。また、単にiDCのみならず、それを取りまく事柄をも含めたことについての法律の整備も欠かせません。

このように考えていくと、iDCを効果的に運用するには私たちのコミュニケーションのあり方そのものを変えていかなくてはならないことが理解されるでしょう。例えば、この本ではビジネスにおいて意思決定そのもののプロセスを明確に記録に残す必要性についても説かれています。このことは多様な分野の人たちがiDCに関わる以上どうしても必要になることですが、恐らく日本人の最も苦手とするコミュニケーションのやり方ではないでしょうか。すでに欧米では「リテラシー」として定着しているところですが、日本の場合はこのことを学校教育の場への導入から考えなくてはならないところがあります。

これはiDCの背景とする新しいビジネスのあり方と直接に関わる問題です。今までは一つの事業を行うのに、主に一つの企業が主体となって行ってきました。無論、複数の企業による共同事業というのも存在していたわけですが、そこには縦割りの仕切りがあったわけです。しかし、これからはそのような仕切りはなく、異なった企業、異なった環境に生きる人々と直接にチームを組んで仕事をすることが一般的になるでしょう。つまりは、組織の特殊事情に合わせた個別的な『掟』ではなく、個人を軸として部外者にも通じる普遍的なルールで仕事をしなくてはならないわけです。かつて日本の『系列』が問題とされたことがありますが、この『系列』では仕事に合わせて「系列が決められる」のではなく、「系列のために」仕事が決められるところがありました。しかし、これからは仕事に合わせて『系列』の構成メンバーをその都度決めていかなくてはなりません。私はこの個別性を軸にしたビジネスから、普遍性を軸にしたビジネスへの転換がこれから最も大きな課題になると考えています。

※ この問題については、すでに私のサイトの中で「普遍について考える」というテーマで具体的な事例を用いながら論じていますので、参照してください。

これらのことからiDCに関わる問題がいかに多様な広がりと深さを持っているかを理解していただけるでしょう。著者の著者は、そのことを踏まえたうえで、この本を通じてビジネスの問題を中心としながらも広く社会の問題に言及しています。後半は、この本の第四章「iDC時代の社会構造」の部分についてコメントを加えてみましょう。

私はiDCに象徴されるIT時代の新しいビジネスで最も必要な能力は

Einbildungskraft だと考えています。「Einbildungskraft」と言われてももともとはドイツ語なのでご存知の方は少ないでしょう。日本語では一般に「想像力」と訳されますが、カント哲学においては「構想力」と訳され特別な意味を持っています。いずれにしても、この語の基本的ニュアンスはその成り立ちを見れば容易に理解されます。つまり、「ein(一)

+ bildung(結びつける) + Kraft(力)」というわけです。「bildung」は英語の「building」にもつながる概念ですので、「一つにまとめ上げる力」と理解していただければ良いかと思います。iDCを用いたビジネスにおいては、この

Einbildungskraft が決定的な意味を持ってきます。それは、まず、iDCが多様な人財の交わりによってビジネスを展開する場であるからなのですが、より以上にネット社会の核としてバーチャル(仮想的)な情報が交差する場でもあるからです。Einbildungskraft

には「想像力」という意味合いもありましたが、この想像力が存分に展開される場がiDCであるというわけです。

この観点から見て非常に興味深いのは

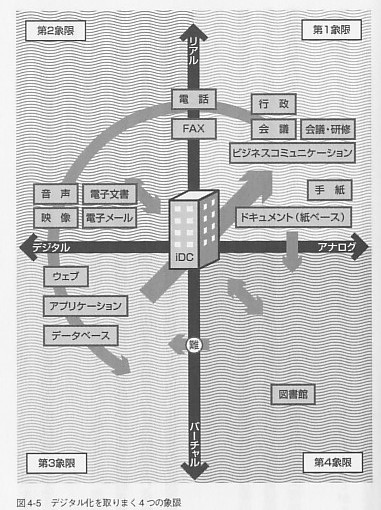

右に掲げた「インターネットデータセンター革命」155P

に示されている「デジタル化を取りまく4つの象限」です。著者は縦に<リアル−バーチャル>の次元を引き、横に<デジタル−アナログ>の次元を取って

[リアル・アナログ] [リアル・デジタル] [バーチャル・デジタル] [バーチャル・アナログ]

の4つの象限を区分します。実際は引用した図そのものを見ていただければよいかと思うのですが、この図は明らかにバランスを欠いています。というのも、第4象限の

[バーチャル・アナログ] の部分が「図書館」を残して空白になっているからです。[第1象限→第2象限→第3象限]

という流れはiDCを通じて[第1象限] に還流していますが、[第3象限→第4象限]

への道筋は描かれず、逆に [第4象限→第3象限] への流れは「難」とされています。また、[第1象限→第4象限]

の流れはありますが、その反対はなく、唯一、第2象限と相互に出入りがあるだけです。

この観点から見て非常に興味深いのは

右に掲げた「インターネットデータセンター革命」155P

に示されている「デジタル化を取りまく4つの象限」です。著者は縦に<リアル−バーチャル>の次元を引き、横に<デジタル−アナログ>の次元を取って

[リアル・アナログ] [リアル・デジタル] [バーチャル・デジタル] [バーチャル・アナログ]

の4つの象限を区分します。実際は引用した図そのものを見ていただければよいかと思うのですが、この図は明らかにバランスを欠いています。というのも、第4象限の

[バーチャル・アナログ] の部分が「図書館」を残して空白になっているからです。[第1象限→第2象限→第3象限]

という流れはiDCを通じて[第1象限] に還流していますが、[第3象限→第4象限]

への道筋は描かれず、逆に [第4象限→第3象限] への流れは「難」とされています。また、[第1象限→第4象限]

の流れはありますが、その反対はなく、唯一、第2象限と相互に出入りがあるだけです。

この結果は著者が<リアル−バーチャル>を<動的構造(ストック)−静的構造(フロー)>として捉えていることから来るのではないかと思います。この<動的構造−静的構造>について著者は次のように書いています。ちょっと長くなりますが、引用してみましょう。

さて、新しい社会構造における静的構造と動的構造は、経済学者のシュンペーターがイノベーションの理論で言っている「動的な部分と静的な部分」の考えに近い。静的構造は保守的な部分で、経済の均衡理論に従ってバランスをとる方向に動く。

一方、バーチャルな世界による動的構造は革新的で、社会構造を革新するような形で働く。

静的構造からは動的構造は生まれず、静的構造の部分を積み重ねていけば動的構造ができるというわけではない。シュンペーターの言葉を借りれば、郵便馬車をいくら積み重ねても鉄道にはならないのである。このように、動的構造は新しく生まれるものであるが、最初はたとえばベンチャーなどの小さな動きが個別に起こっても、社会を革新するような新しいスタイルが生まれるわけではない。そうした要素の積み重ねが動的構造につながると思えばいいだろう。

こうして動的構造が生まれることによって、従来の静的構造にインパクトを与えていく。新しい杜会の仕組みの中でのベンチャーの役割は、一つにはここにある。

このように、新しい社会構造の中で、動的構造は革新的なものとして重要である。しかし、静的構造もまた、社会の基盤の中では従来どおり重要な部分を占めることも確かだ。

むしろ、革新的だったものが、時代が経つにつれて通常の静的な構造に落とし込まれてくるというわけである。

その中で、いかに革新的な動的構造を持ちつづけられるかが、企業が生き残るための重要な課題となる。 (148-149P)

ここでは<静的構造>にあまり積極的な価値が与えらてはいません。確かに「静的構造もまた、社会の基盤の中では従来どおり重要な部分を占める」とはされていますが、ビジネスにおいては<動的構造>に重点がおかれています。

このことは恐らく<動的構造-静的構造>の対抗関係が経済学の分野から見出されたことから来ているのでしょう。経済や社会のようなリアルな世界では「静的構造からは動的構造は生まれず、静的構造の部分を積み重ねていけば動的構造ができるというわけではない」というのはあたっています。しかし、従来からバーチャルな領域にある学問や文化の世界では必ずしもそうではありません。このような世界では、「静的」ともいえる過去の成果を再発見・再認識することによって新たな展開が開かれることがしばしばあります。まさに「温故知新」というところですが、その背景には文化的・学問的な古典が常に

Einbildungskraft の源泉になっている事実が考慮されなくてはなりません。

このことは「デジタル化を取りまく4つの象限」のもう一つの軸である<デジタル−アナログ>の関係にも密接に関わってきます。デジタル情報の最大の強みは検索などの情報の操作-加工能力にあります。これはこの本でも指摘されていますが(154-155P)、問題になるのはそのことによって人間が情報に対して「操作する」優位的立場を強めているということです。つまりは、一定の目的で情報を道具として操作し易くなったわけです。しかし、この目的そのものはいかにして形成されるのでしょうか。人間が無から情報を生み出せない以上、人間自身が外から情報を取り入れる必要があります。しかし、このときに接する情報に対して人はそれを操作する立場として優位にあるわけではありません。これはデジタル化されたデーターベースから何らかの事柄を調べ出す(リファレンス)する場合と、図書館で古典を熟読する場合を比較すれば分かります。前者では人の都合に合わせて情報の抽出が行われますが、後者では、多くの場合、本に記述された順序に従って読書が行われます。情報を単に得るのではなく、情報そのものを洞察し創りだす能力は単に情報を操作するだけでは身につかないのです。

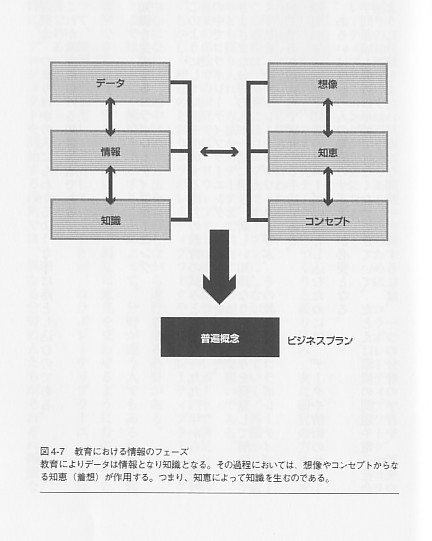

その点について、著者はデーターのフェーズに知恵のフェーズを対置させ右図のように4つのフェーズを提示します(「インターネットデータセンター革命」183P)。つまり、知恵のフェーズによって情報そのものを創出する枠組みを決定し、データーのフェーズでそれを具体的に知識として展開するというわけです。また、著者はこのフェーズの図式を踏まえた上で、コラボレーティブラーニングのモデルを提示しています。これは多様な分野の人々による学際的な研究の場ともいえるのですが、ここにおいて前に紹介したプロセスを明示するコミュニケーションのあり方が問われてきます。ここには私のいう

Einbildungskraft による情報創出のプロセスが示されているといっていいでしょう。

その点について、著者はデーターのフェーズに知恵のフェーズを対置させ右図のように4つのフェーズを提示します(「インターネットデータセンター革命」183P)。つまり、知恵のフェーズによって情報そのものを創出する枠組みを決定し、データーのフェーズでそれを具体的に知識として展開するというわけです。また、著者はこのフェーズの図式を踏まえた上で、コラボレーティブラーニングのモデルを提示しています。これは多様な分野の人々による学際的な研究の場ともいえるのですが、ここにおいて前に紹介したプロセスを明示するコミュニケーションのあり方が問われてきます。ここには私のいう

Einbildungskraft による情報創出のプロセスが示されているといっていいでしょう。

しかし、ここでも学問や文化の領域において基盤となっている「静的な構造」の意味合いはまだ十分に理解されていないように思えます。というのは、新しい情報の創出には単に専門能力の深さ、もしくは異分野にまたがる幅広いコミュニケーション能力だけではなく、思考そのものの普遍的地盤を提供する能力が求められるからです。このような能力はITビジネスでよく強調される『スピード』とは対極に位置しています。まさに、論語に言う「知者は動き、仁者は静かなり(雍也第六)」というところですが、このことは特に日本人の現状を考えると深刻な問題があるように思われます。

以前、私がテキサスで日本語教師をしていた時、聖書の知識が役に立ったことがあります。生徒たちに自分の好きな聖書の部分を指定してもらい、私が日本語で生徒が英語でその箇所を読むことで日本語の発音を体験してもらったのですが、驚くべきことにテキサスの生徒たちはほとんど自分の好きな聖書の箇所を指定することができました。かつての日本の武士階級であれば、四書五経を用いて同様のことができたかもしれません。しかし、今日においてこのようなことは想像すらできません。また、これは情報の検索にも関係するのですが、聖書には章や句に番号が割り振られているので引用が容易である点も見逃されません。私は聖書だけではなく他の古典も広く読んでいますが、特に仏典のような場合、このように共通した番号で引用をすることはできません。最近、「三浦梅園研究所」で梅園のテキストが番号によって整理されていますが、このような試みはまだ例外的です。いずれにしても、自らの思考の基盤となる古典を持っていないことは、その古典を通じて得られる普遍的な思考の基盤を持っていないことを意味します。

本来、リアルとバーチャルとの違いは現実に対する働きかけとして直接的であるか間接的であるかの違いだと私は考えています。インターネットはコミュニケーションの可能性を質的にも量的にも飛躍的に高めましたが、ネットの世界の出来事がそのまま現実の世界に反映されているわけではありません。しかし、コミュニケーションの可能性の高まりは情報を媒介する能力の変化であり、その媒介された情報の広がりの中から現実を変えていく道筋が決められることとなるわけです。iDCはそのためにビジネスの世界で中心的な役割を果たすでしょうが、そのことによって逆に今までの知恵の蓄積が問われることになるのではないかと思います。これは情報を生み出すためのメタ情報のストックということになりますが、この領域については単に技術的な形での問題解決は不可能です。この本はiDCを通じてのITビジネスの可能性を明らかにしていますが、同時に私にとっては情報世界の深遠さを垣間見させる本ともなりました。

[読書人・目次]

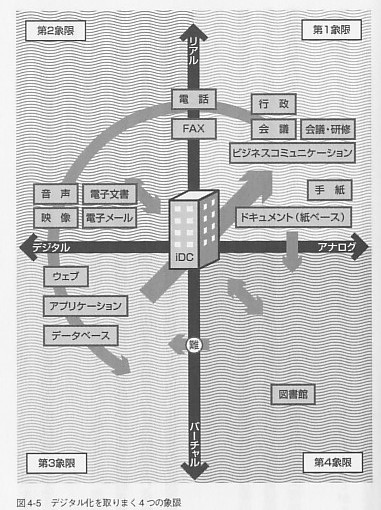

この観点から見て非常に興味深いのは

右に掲げた「インターネットデータセンター革命」155P

に示されている「デジタル化を取りまく4つの象限」です。著者は縦に<リアル−バーチャル>の次元を引き、横に<デジタル−アナログ>の次元を取って

[リアル・アナログ] [リアル・デジタル] [バーチャル・デジタル] [バーチャル・アナログ]

の4つの象限を区分します。実際は引用した図そのものを見ていただければよいかと思うのですが、この図は明らかにバランスを欠いています。というのも、第4象限の

[バーチャル・アナログ] の部分が「図書館」を残して空白になっているからです。[第1象限→第2象限→第3象限]

という流れはiDCを通じて[第1象限] に還流していますが、[第3象限→第4象限]

への道筋は描かれず、逆に [第4象限→第3象限] への流れは「難」とされています。また、[第1象限→第4象限]

の流れはありますが、その反対はなく、唯一、第2象限と相互に出入りがあるだけです。

この観点から見て非常に興味深いのは

右に掲げた「インターネットデータセンター革命」155P

に示されている「デジタル化を取りまく4つの象限」です。著者は縦に<リアル−バーチャル>の次元を引き、横に<デジタル−アナログ>の次元を取って

[リアル・アナログ] [リアル・デジタル] [バーチャル・デジタル] [バーチャル・アナログ]

の4つの象限を区分します。実際は引用した図そのものを見ていただければよいかと思うのですが、この図は明らかにバランスを欠いています。というのも、第4象限の

[バーチャル・アナログ] の部分が「図書館」を残して空白になっているからです。[第1象限→第2象限→第3象限]

という流れはiDCを通じて[第1象限] に還流していますが、[第3象限→第4象限]

への道筋は描かれず、逆に [第4象限→第3象限] への流れは「難」とされています。また、[第1象限→第4象限]

の流れはありますが、その反対はなく、唯一、第2象限と相互に出入りがあるだけです。

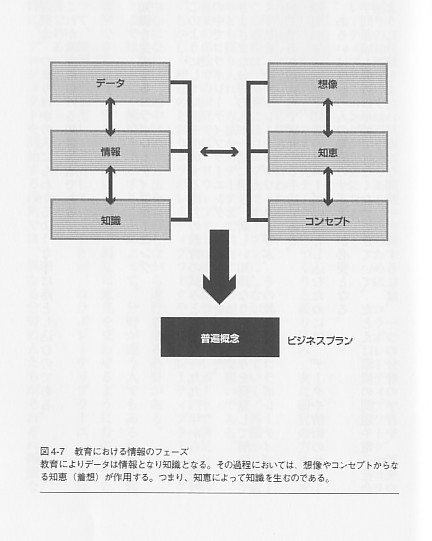

その点について、著者はデーターのフェーズに知恵のフェーズを対置させ右図のように4つのフェーズを提示します(「インターネットデータセンター革命」183P)。つまり、知恵のフェーズによって情報そのものを創出する枠組みを決定し、データーのフェーズでそれを具体的に知識として展開するというわけです。また、著者はこのフェーズの図式を踏まえた上で、コラボレーティブラーニングのモデルを提示しています。これは多様な分野の人々による学際的な研究の場ともいえるのですが、ここにおいて前に紹介したプロセスを明示するコミュニケーションのあり方が問われてきます。ここには私のいう

Einbildungskraft による情報創出のプロセスが示されているといっていいでしょう。

その点について、著者はデーターのフェーズに知恵のフェーズを対置させ右図のように4つのフェーズを提示します(「インターネットデータセンター革命」183P)。つまり、知恵のフェーズによって情報そのものを創出する枠組みを決定し、データーのフェーズでそれを具体的に知識として展開するというわけです。また、著者はこのフェーズの図式を踏まえた上で、コラボレーティブラーニングのモデルを提示しています。これは多様な分野の人々による学際的な研究の場ともいえるのですが、ここにおいて前に紹介したプロセスを明示するコミュニケーションのあり方が問われてきます。ここには私のいう

Einbildungskraft による情報創出のプロセスが示されているといっていいでしょう。