〈つなぎ合わせ〉の論理と〈重ね合わせ〉の論理

さて、西洋医学のものの見方と東洋医学のものの見方とについてはこのように 言語の構造に基づく基本的な違いがあるわけですが、実際に患者を診断し判断を くだす際のものの考え方、つまり論理にはどのような違いがあるのでしょうか? 形式論理学に限ってみれば、矛盾律や排他律などは洋の東西を問わず共通する ものですから大した違いはないように思われるかもしれません。しかし、ものの 考え方として論理を捉えるならば、そこには大きな違いがあっておかしくはない でしょう。このことをよく示してくれるのが東洋医学 の「証」による診断で す。西洋医学の場合、まず患者の病名を診断し、それから患者の 年齢・体質・ 体力の状況などを勘案して治療方法を導き出します。これは病気と患者の身体と をそれぞれ実体として別々に判断し、病気に対処しているということができるで しょう。これに対して、東洋医学の場合には病気の症状と「虚」や「実」などの 患者の体質とを一度に総合的に判断して「証」を決定します。前者の場合、最初 に病気が実体として把握されますから、身体の異常に対する対応の方向性は、体 質などの個人的事情によって左右されるにしても、だいたいの所は変わらないと 思います。それに対して、後者の場合は患者の個人的体質を背景にした上でその 症状を判断しますから、同じ症状でも時として正反対の処方を取ることがありま す。

私はこのような東洋医学の論理の運び方をゲシュタルト心理学の「図」と 「地」の概念で説明できるのではないかと考えています。「図」とは、私たちが ものを見る際、特定の形を持つまとまりとして認識する対象であり、他方「地」 とはその背景をなすまとまりを持たない広がりのことです。右に掲げたのは、こ の概念を説明するのによく使われる「ルビンの盃」の絵ですが(メールのため 省)、白い部分を「まとまり」としてみると果物皿が見えるのに、黒い部分を 「まとまり」としてみると2つの顔が向き合っているように見える反転図形にな っています。このことからも分かるように、特定の図形を図形として認識するた めには、その図形そのものに一定のまとまりが必要であると同時に、その外に背 景としてのそのようなまとまりを持たない広がりが必要なのであり、そのことを 示すのがこの「図」と「地」の概念です。私は東洋医学の「証」においてこの 「図」となるのが病気の症状であり、「地」となるのが患者個人の体質などの状 況と考えています。

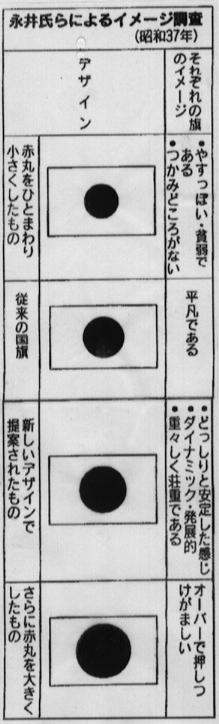

同じ「図」であっても「地」によってその持つ意味が異なってくる場合は左図の ような「日の丸」の例を見るとよく理解していただけると思います。これは東京 オリンピックの時に日の丸デザインのためになされたイメージ調査によるもので すが、中の丸の大きさによって国旗全体のイメージがまったく変るのは「図」と 「地」との関係をよく示していると思います。これは全く大きさだけによる単純 な例ですが、他にさまざまな状況を考えれば、いかに「図」の意味合いが背景で ある「地」との関係に依存しているかが分かっていただけるのではないでしょう か? ある特定の事柄が、その場その場の状況によってその意味を変えるという ことからすれば、かなり趣は変わりますが、野球の「タイムリーヒット」や「 さよならホームラン」 などについても同様のことが言えると思います。同じヒ ットやホー ムラン でもそのゲームの状況によって「さよなら」になったり、単 なる「焼け石に水」に なったりするわけです。いず れにしても、このように特 定のまと まりを持つ図形、もしく は事柄はそ の背景となる状況によってその 意味を持つわけですが、それは「図」と「地」とを含んだ全体的な「場」によっ てその部分の意味が決定されることを意味します。東洋医学の場合、患者の身体 をその陰陽五行説に基づいて、それらの要素のバランス・相生・相剋などの関係 により、このような「場」として読み取っていくと言えるでしょう。*1

これに対して、西洋医学に見られる論理は「図」のみによる論理と言うことが できると思います。というのも、実体の論理はひとつのまとまりとしての実体の 性質について語ることはできますが、その外部にある状況については直接には語 ることができず、実体と実体との関係づけ、すなわち「図」と「図」との〈つな ぎ合わせ〉でしかそれを語り得ないからです。確かに「場」を細かく分析するこ とによってその全体について語ることが理論的には可能です。しかし、「場」そ のものは、身体のように、常に変化する特殊なものであり、実際には多くのもの を捨象しなくてはその全体について語ることはできないでしょう。他方、東洋医 学に見られる「図」と「地」との論理は、異なった「場」による〈重ね合わせ〉 の論理であると思います。どちらが「図」であり、どちらが「地」であるかは、 先に示した「ルビンの盃」のように相対的なものに過ぎないのですが、異なった 状況を示す複数の「場」を〈重ね合わす〉ことによって、それらが特定され、そ の「場」の意味が明らかにされてゆくのです。ここで私が注目するのは先の〈つ なぎ合わせ〉の論理においては排他律が成立するのに対し、〈重ね合わせ〉の論 理では必ずしもそうではないということです。前者では“AがBである”ならば “Aが非Bである”ことは許されないのですが、実際には「地」としての状況に よって同じ「A」が「B」であったり、「非B」であったりするわけで、実体と しての「A」もその内にさまざまな可能性を含んでいるわけです。形式論理学の 立場では“○○の時は、AはBである”が“××の時は、Aは非Bである”とい う言い回しでそこの所を区分するのですが、この形での論理では「場」そのもの を総合的に把握するのは困難でしょう。というのも、それでは「場」におけるそ の度ごとの記述はできても「場」そのものについての一貫した理解は不可能であ り、このような理解は「図」と「地」との関わりの統一的把握によって初めて可 能になるからです。*2

更に、この〈重ね合わせ〉の論理にはもう一つ実体的な〈つなぎ合わせ〉の論 理にはない特徴があります。それはこの論理には「図」と「地」との階層的構造 が見いだせることです。右の図は人が寄り集まってひらがなの「あ」の文字をか たどったものですが、この「あ」の形を「図」とするとその背景が「地」にな り、更に細かくそれを形作る人々を「図」とすると今度は「あ」の全体が「地」 になっています。ここには図と地との階層(レベル)があるのであり、同時に全 体と部分との複層的なかかわりのあり様が表現されています。人間の身体は細胞や各臓器などの複層 的なレベルの上に成り立っているということができますが、〈重ね合わせ〉の論 理はこのような関係をうまく表現することができるわけです。これに対して、 〈つなぎ合わせ〉の論理は身体の階層構造を記述することはできるのですが、上 に述べたのと同じように、それぞれ独立したものとして新たに〈つなぎ合わせ〉 ることによってしかこれを示せません。ここでもやはり各階層を統一する一貫し た法則性は「図」と「地」による〈重ね合わせ〉の論理によらならければ理解さ れないと思います。

このように〈重ね合わせ〉の論理として東洋医学の考え方をまとめてみたわけ

ですが、この論理は実は中国語そのものの論理ではないかと私は思っています。

中国語は言語学的に見れば孤立語と呼ばれる種類に属し、文章をなすそれぞれの

語は変化を持たず、それが動詞であるのか名詞であるのかさえ(漢文を読む限り

においては)周りの状況に依存しています。更に、それを表記する漢字は元来表

意文字であるのですが、それぞれが組み合わさることによってさまざまな意味を

作り出しています。例えば、「聞」という字は「門」と「耳」との二つの文字の

組み合わせですが、これも「門から入る」イメージと「耳」のイメージとの重ね

合わせによる意味の合成と見ることができます。これに対して、ヨーロッパの言

語は屈折語と呼ばれ、特にギリシャ語やラテン語などの古典語は語順や「て」

「に」「を」「は」などの助詞の付加によらず、語尾の変化によってその語の文

章の中での役割を特定することができます。例えば、「capio(聞く)」という動詞

はそのまま「capio」では“私は聞く”という意味ですが、「capis」だと“あなた

は聞く”という意味になり、語尾の変化によって人称の変化をすべて表現するこ

とができます。また「puella(少女)」という名詞はそのままでは“少女は”とい

う主格の意味を持つのですが、「puellae」では“少女の”という意味になり 「puellam」だと“少女を”という目的格の意味になって、単独で文章の中でのそ

の役割を明らかにすることができます。私はこの語の変化のややこしさのために

古典語の学習をあきらめたわけですが、中国語がその語の役割を語順などのそれ

以外の語とのかかわりの中で特定するのに対し、ヨーロッパの多くの言語が語尾

の変化 によってそれを特定することは、それぞれの思想を考える上で興味深い

ことだと思いま す。*3

*1 最近知ったのですが、知覚のしくみを示す生理学的事実に「ツーウェイ・ インプット」と呼ばれるものがあるそうです。それは極大まかに言えば、「何 か」を見る信号のルートと「どこか」を見る信号のルートとが一旦は別れて後に 再び統一されることによって知覚が成り立つというものですが、私はこの「何 か」が「図」にあたり、「どこか」が「地」に当たるのではないかと考えていま す。詳しくは『季刊iichiko No.37 』76pを参照して下さい。

*2 〈つなぎ合わせ〉の論理の一つの頂点として現代の記号論理学を掲げるこ とができます。例えば、ここでは「{(p∨q)∧r}→s」のように、命題である 「p」「q」「r」「s」が結合子である「∨(かつ)」「∧(または)」「→(なら ば)」により〈つなぎ合わ〉されることによって物事が語られます。ここでまず 注目すべきは各命題がこれらの結合子によって〈つなぎ合わ〉されてもその内容 は変化を被らない、つまり「p」と「q」とが関係づけられても「(ここにはp とqとが重なった〔Ж〕のような形の外字が入る)」にはならないということで す。また、この〈つなぎ合わせ〉によって記述される情報量が多くなると、その 場全体の中で「図」がより多くの部分を占めることになり、その分「場」の自由 度を低下させ、結果的に先に示した「複雑さの壁」を生み出すこともその特徴と して掲げられます。

*3 このような漢字における〈重ね合わせ〉の論理を明らかにしたのは今世紀

はじめのソ連の映画監督であったエイゼンシュティンです。彼は『映画の原理と日本文

化』という 論文の中で、漢字のしくみや俳句・短歌などの日本文化を引き合い

に出しなが ら、この論理をモンタージュ理論という映画の原理として展開して

います。